|

겸재 정선 국보급 그림 21점 80년만에 귀환, 그 의미와 반환 과정 | |

|

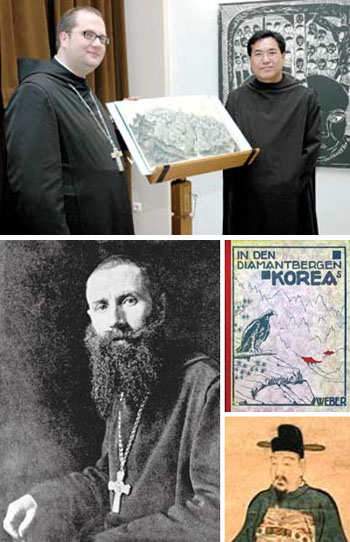

"우리는 사라져 가는 이 나라를 향해 애써 '대한 만세'라고 작별 인사를 보낸다. 그래, 한 국가로서 이 민족은 몰락하고 있다. 어쩌면 다시 일어서지 못할지도 모른다. 우리는 말없이 마음이 따뜻한 이 민족에게 파도 너머로 작별인사를 보낸다. 지금 나의 심정은 한 민족을 무덤에 묻고 돌아오는 장례행렬을 떠나 집으로 돌아가는 것처럼 착잡하기만 하다." (1911.6.24.) 나라 잃은 민족의 슬픔을 달래주기 위해 1911년에 이어 1925년 두번째 조선 교회를 방문한 베버 아빠스는 영사기를 들고와 무려 4만9212피트에 달하는 필름에 우리 문화와 산천을 담아갔다. 이 때 그의 짐꾸러미에는 영화 필름뿐 아니라 귀중한 그림 21점이 들어 있었다. 바로 명동 주교좌성당 인근 일본인 골동품 상인에게서 구입한 겸재의 작품이었다. 베버 아빠스가 1920년대 한국 문화를 총체적으로 필름에 담고, 겸재의 작품을 적지 않은 돈을 들여 구입해 간 것은 나라를 강점한 일본인들이 우리 민족의 문화를 훼손하고 수탈할 것임을 너무나 잘 알았기 때문이다. 그는 일제에 의해 우리 민족의 소중한 문화 유산이 소멸되고 있는 현실이 너무 안타까워 독일에서 민속학 박사 학위를 받은 선교사를 조선에 파견해 우리 민속품을 수집해 보낼 것을 지시했을 정도로 우리 민족을 사랑한 인물이다. 두 차례 조선을 방문하면서 떠날 때마다 우리 민족을 무덤에 묻고 돌아서는 참담한 심정으로 귀국길에 올랐던 베버 신부. 조선의 산천을 매일 바라보며 나라 잃은 민족의 해방을 기도하고자 소중히 간직했던 겸재의 그림이 80년만에 그리운 고국 땅에 금의환향했다. 독일로 간 겸재의 그림은 베버 아빠스가 저술한 두번째 조선 여행기 「금강산에서」(In den Diamantenbergen Koreas. 1927년)를 통해 서양에 처음으로 소개됐다. 그리고 샹트 오틸리엔 수도원 선교 박물관 상설 전시실에 전시돼 왔다. 또 1970년대 성 베네딕도회 왜관 수도원에서 제작한 달력을 통해 국내에 소개되기도 했다. 1970년대 샹트 오틸리엔 수도원에서 기숙하며 뮌헨대학교를 수학했던 김상진(스테파노) 신부는 "유학 당시 겸재의 그림이 우리나라 유명 영화배우를 모델로 한 달력과 함께 전시돼 있는 것을 보고 놀라 박물관 담당 수사에게 한국의 국보급 문화재를 저렇게 두어서는 안 된다고 조언한 기억이 있다"고 회고했다. 김 신부 외에도 이 수도원을 방문한 한국인들이 겸재의 그림을 잘 보존해 줄 것을 수도원측에 간곡히 요청했다. 겸재 그림의 문화재적 가치를 재인식하게 된 오틸리엔 수도원은 겸재의 그림을 이탈리아 피렌체의 전문기관에 보내 거액을 들여 보존처리를 하고, 보관하기 쉽도록 독일식 화첩으로 만든 다음 수도원 박물관 보관실 깊숙이 넣어두고 더 이상 공개하지 않았다. 그리고 20여년이 지났다. 사람들의 뇌리에서 점차 잊혀졌던 겸재의 그림이 다시 세상에 나오게 된 것은 성 베네딕도회 왜관 수도원이 오틸리엔 수도원 선교사의 한국 진출 100주년을 준비하면서 부터다. 그 선봉에는 1990년대 초반 오틸리엔 수도원에서 생활하면서 7년여간 독일 유학생활을 한 분도출판사 사장 선지훈(라파엘) 신부가 있다. 뮌헨대학에서 교회사를 전공한 선 신부는 샹트 오틸리엔 수도원 선교사들의 한국 진출사를 주제로 석사 논문을 써 학위를 받았다. 선 신부는 수학 과정에서 자연스럽게 베버와 겸재 그림의 존재를 알게 됐다. 선 신부는 함께 교회사를 공부하며 각별히 친했던 예레미야스 슈뢰더 신부가 샹트 오틸리엔 수도원 총아빠스로 선출되자 본격적으로 한국 관련 자료 반환 운동 작업에 착수했다. 이 일에는 왜관 수도원 이형우 아빠스와 장로회의 든든한 후원이 큰 힘이 됐다. 이형우 아빠스는 슈뢰더 총아빠스에 친서를 보내 문화재 반환의 필요성과 당위성을 설명했고, 장로회 원로 수사들도 틈날 때마다 한국 관련 자료 반환을 요청했다. 이 과정에서 미술품 경매업체인 크리스티와 소더비, 그리고 서울옥션 관계자들이 오틸리엔 수도원을 찾아와 50억원이 넘는 거액을 제시하며 겸재의 그림을 팔 것을 여러차례 집요하게 요청하는 소동이 벌어졌다. 이 일이 전화위복이 돼 오틸리엔 수도원은 회의를 열어 "아무리 가격을 올려도 경매업체에 소장품을 넘길 수는 없다. 오히려 한국인에게 중요한 의미를 갖는 문화재를 이 기회에 돌려주자"고 결정, 지난해 10월22일 오틸리엔 수도원에서 겸재 그림 반환식을 공식적으로 가졌다. 이날 선 신부는 이형우 아빠스를 대리해 슈뢰더 총아빠스와 몇몇 조건이 명시된 반환 계약서에 서명하고, 겸재의 그림 21점을 받았다. 이 소식은 독일 바이에른 유력지 쥐트도이체자이퉁에도 보도됐다. 선 신부는 "슈뢰더 총아빠스와 오틸리엔 수도원 모든 회원들이 형제적 사랑으로 서슴없이 문화재를 반환해 준 것에 너무나 감사하다"며 " 형제적 나눔이라는 큰 틀에서 사랑의 마음으로 반환한다는 슈뢰더 총아빠스의 말씀이 지금도 생생하게 울려퍼지는 듯 하다"며 고마움을 표했다. 선 신부가 겸재의 그림을 국내 반입하는 데도 적지 않은 난관이 있었다. 우선 독일 유력지와 지방지에 반환 소식이 보도된 터라 보안상의 문제가 발생했다. 그래서 문화재 운송 보험에 가입하려고 상담을 해 보니 최소 5억원이 넘게 들어간다는 말에 포기했다. 선 신부는 고심 끝에 작품을 직접 들고 입국하기로 했다. 선 신부는 비행기가 인천공항에 착륙할 때까지 기내에서 12시간 동안 꼼짝하지 않고 겸재의 그림을 가슴에 품고 좌석에 앉아 있었다. "거의 초죽음이었습니다. 비행기에 내리자마자 혹시 몰라 세관 신고서에 문화재 신고를 했습니다." 다음날 선 신부는 안휘준 문화재위원회 위원장에게 처음으로 겸재의 그림을 보여주었다. 선 신부는 안 위원장으로부터 "감동적입니다. 축하드립니다. 문화재 지정을 의뢰하십시오"라는 말을 들었다. ▨교회내 문화재급 사료 반환 사례 이번 겸재 그림 21점의 귀환은 해외 문화재 환수의 모범적 선례로 평가받고 있다. 물질적 가치를 앞세우지 않고 우애와 신의, 존경의 마음에서 서로 무조건적으로 나눈 것이기 때문이다. 한국 천주교회는 1984년 103위 한국 순교 성인 시성을 기점으로 한국 천주교회 관련 해외 사료 반입운동을 지속적으로 추진해 오고 있다. 그 대표적 사례가 성 김대건 안드레아 신부와 최양업 신부 친필 서한 원본을 파리외방전교회본부로부터 되돌려 받은 일이다. 또 샹트 오틸리엔 수도원과 메리놀 외방전교회, 성 골롬반 외방선교회 본부로부터 수천점의 필름 사진 원본과 문서 사본들을 반환받았다. 선 신부는 "교회의 문화 유산을 서로 공유하고 현지 지역교회에 조건없이 되돌려주는 것은 교회가 그 민족의 문화를 존중하고 사랑하고 있다는 것을 증거하는 실례"라며 "앞으로 이 문화재를 더욱 잘 보전하는 것이 우리의 사명이고, 문화재를 되돌려준 분들에 대한 보답일 것"이라고 강조했다. 리길재 기자teotokos@pbc.co.kr ▨ 겸재 정선은 누구인가 ? 겸재(謙齋) 정선(鄭敾, 1676∼1759)은 독자적 진경산수화법을 창안해 전국 각지의 빼어난 경치를 화폭에 담은 조선 후기 문인화가다. 겸재는 특히 평생 여러 차례 금강산 일대를 유람하면서 100여 폭에 이르는 금강산 그림을 남겼다. 그의 진경산수화는 산천을 사실적 구도와 필치로 치밀하고 자세하게 표현한 것이 특징이다. 겸재의 진경산수화풍은 훗날 단원 김홍도에서 열매를 맺었다. 겸재의 주요 작품으로는 '금강전도'(국보 217호), '인왕제색도'(국보 216호), '교남명승첩' 등이 있다. 겸재는 안견, 김홍도, 장승업과 더불어 조선 4대 화가로 불린다. | |

'~이웃사랑방~ > 좀더 나은 삶을 향하여..' 카테고리의 다른 글

| 신년 설계 (0) | 2006.12.20 |

|---|---|

| 하루의 첫 2시간 (0) | 2006.12.09 |

| 지게효자 "이군익" 씨 (0) | 2006.12.01 |

| 성공을 부르는 아침형 인간의 조건 (0) | 2006.11.27 |

| 성공하려면 "Me-story"를 만들어보자. (0) | 2006.11.17 |