섬진강 동편 마을 하동(河東)은 '맑음'이라는 단어에 부합하는 곳이다. 강물도 하늘도 사람들의 심성도 맑다. 맑은 기운이 샘솟는 하동에서 머물다보면 어느새 영혼의 폐부까지 깨끗해지는 느낌이다.

*하동포구 팔십리

섬진강 유역 중 화개장터 앞 나루터에서 광양만에 이르는 구간을 말한다. 실제 측량상의 거리가 아닌 정감의 거리다. 강변을 따라 수령 수십 년의 벚나무가 도열해 있고 강기슭에는 갈대가 군락을 이룬다. 물이 깨끗하고 바닥에 자갈과 바위, 수초가 많아 다양한 종류의 어패류가 서식한다. 강폭이 넓어지는 지점에 축구장보다 넓은 백사장이 펼쳐져 눈길을 끈다. 또 일교차가 큰 날에는 고요한 수면에서 짙은 물안개가 피어올라 몽환적인 분위기를 자아낸다.

섬진강은 노령산맥과 소백산맥 사이에 위치한 팔공산에서 발원해 남해 광양만까지 약 212㎞를 흐르면서 수많은 지류 및 하천과 물길을 섞는다. 강 이름에 두꺼비 섬(蟾)자가 붙는 것은 고려 우왕 11년(1385) 왜구들이 섬진강 하구에 침입하였을 때 수십만 마리의 두꺼비가 울어 왜구가 광양 쪽으로 피해갔다는 전설에서 유래됐다. 하동포구 팔십리에 해당되는 구역에선 강의 중간 지점이 경상도와 전라도의 경계선을 이룬다.

*금오산

금오산(해발 849m)은 지리산 줄기가 동남쪽으로 뻗어내려오다 남해를 코앞에 두고 우뚝 솟아오른 봉우리이다. 정상에 오르면 약 30㎞에 달하는 둘레가 한눈에 들어온다. 특히 크고 작은 섬들과 바다가 어우러져 빚어내는 다도해 풍경은 절경으로 꼽힌다. 일출과 일몰도 아름답기 그지없다. 이를 반영하듯 정상에는 금오산 해맞이 공원이 조성돼 있다. 새해 첫날에는 해돋이를 보기 위해 전국에서 관광객들이 구름처럼 모여든다고 한다. 고려 때 왜구를 막기 위해 쌓은 성터와 봉화를 올리던 산성 유적도 볼 수 있다.

금오산 정상에 오르는 등산로는 여러 갈래다. 예전에는 군사시설로 인해 정상 접근이 불가능했지만 현재는 거의 철거돼 산행에 제약이 없다. 정상까지 아스팔트 도로가 나 있어 자동차로도 오를 수 있다. 단, 도로가 구불구불한 능선을 따라 나 있어 운전에 주의해야 한다. 산 아래 마을에서 정상까지 약 6㎞ 구간을 오르는 동안 핸들을 90번 이상 좌우로 틀어야 하기에 초보운전자나 여성운전자는 각별한 주의가 요망된다. 운무가 짙거나 도로면이 미끄러운 날에는 운행을 자제하는 게 좋다.

*쌍계사

신라 성덕왕 21년(722) 옥천사(玉泉寺)라는 이름으로 가람이 처음 조성됐다. 신라 말엽 중국에서 범패를 공부하고 돌아온 진감선사가 차 씨앗을 사찰 주변에 심고 대가람으로 중창한 후 정강왕이 쌍계사라는 이름을 내렸다고 한다. 임진왜란 때 크게 소실되었다가 인조 때 중건됐다. 현재 조계종 25개 교구 본사 중 하나로 경남 서부 일원의 사찰을 총람한다. 일주문 현판에 새겨진 '삼신산 쌍계사', '선종 대가람'은 해강 김규진이 쓴 것으로 눈여겨볼 필요가 있다. 대웅전 옆에 위치한 진감선사대공탑비(국보 47호)는 고운 최치원이 비문을 짓고 썼다고 알려져 있다.

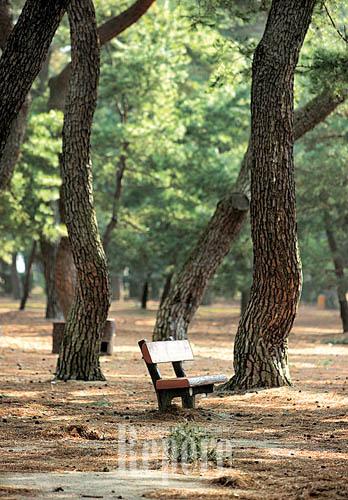

*하동송림

하동읍 광평리 섬진강 강변에 조성돼 있는 송림으로 천연기념물 445호이다. 조선조 영조 21년(1745) 도호부사 전천상이 해풍과 섬진강 모랫바람을 막아 하동을 보호하려고 조성한 소나무 숲이 그 시초라고 전해진다. 수령 200~300년의 아름드리 노송과 섬진강 물결이 어우러져 한 폭의 수묵화를 연상시킨다. 하동 주민들의 아늑한 휴식처이자 산책 코스로 이용되고 있다.

*백련리 도요지

하동 진교면 백련리는 조선시대 생활자기를 굽던 도요지이다. 임진왜란 당시 일본은 이곳에서 독특한 문양의 투박한 눈박이 사발을 강탈해가 자기네 국보로 둔갑시켰다고 한다. 백련리에는 현재 대여섯 명의 도공들이 조선 막사발의 명성을 이어가고 있다. 매년 5월 25일 차의 날을 전후해 도예와 백련지(白蓮池)를 주제로 한 찻사발 축제도 개최된다. 남해고속도 진교IC에서 빠져나와 2㎞ 정도 가면 백련리 사기마을이 나타난다.

*하동군청 문화관광과 055-880-2375, http://tour.hadong.go.kr

사진/이진욱 기자(cityboy@yna.co.kr)ㆍ하동군청, 글/장성배 기자(up@yna.co.kr)

(대한민국 여행정보의 중심 연합르페르, Yonhap Repere)

(끝) | |